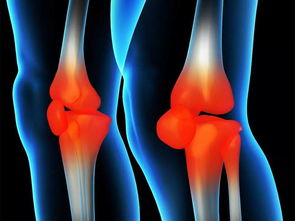

骨质疏松是一种以骨量减少、骨微结构破坏为特征的全身性骨骼疾病,被称为“静悄悄的流行病”。它并非均匀地影响所有人,某些群体由于生理、生活方式或疾病因素,更容易成为骨质疏松的“偏爱对象”。了解这些易发人群,并通过“摸骨养生”进行早期干预,对预防骨折、维护骨骼健康至关重要。

### 一、骨质疏松偏爱的五类易发人群

#### 1. 中老年人,尤其是绝经后女性

年龄是骨质疏松最主要的危险因素。随着年龄增长,骨量自然流失,骨骼强度下降。女性在绝经后,由于雌激素水平急剧下降,骨量流失速度加快,因此绝经后女性患病风险显著高于同龄男性。据统计,50岁以上女性中,约三分之一会经历骨质疏松性骨折。

#### 2. 有家族史或遗传倾向的人群

骨质疏松有明显的遗传倾向。如果父母或直系亲属有骨质疏松或骨折史,个人患病风险会增高。某些基因变异会影响骨密度和骨代谢,使得这部分人群更易早发骨质疏松。

#### 3. 生活方式不健康者

- **营养失衡**:长期钙和维生素D摄入不足,如奶制品、豆制品摄入少,或日照不足影响维生素D合成。

- **缺乏运动**:久坐不动会导致骨骼负荷减少,加速骨量流失。

- **吸烟饮酒**:烟草中的尼古丁和酒精会干扰钙吸收,抑制骨形成。

- **咖啡因过量**:过量饮用咖啡或浓茶可能增加钙排泄。

#### 4. 慢性疾病或长期服药者

某些疾病(如甲状腺功能亢进、类风湿关节炎、肾病)和药物(如长期使用糖皮质激素)会影响骨代谢,导致继发性骨质疏松。例如,糖皮质激素会抑制成骨细胞活性,加速骨流失。

#### 5. 体重过低或体型瘦小者

体重过轻(BMI低于18.5)的人群骨量通常较低,因为骨骼缺乏足够的机械负荷刺激。瘦小体型者骨储备量本就较少,更易在年龄增长后出现严重骨质疏松。

### 二、“摸骨养生”:实用骨骼健康管理法

“摸骨养生”并非字面意义的触摸骨骼,而是指通过自我监测和日常养护,及早发现骨骼问题并采取预防措施。具体方法包括:

#### 1. 自我筛查与定期检查

- **观察症状**:注意身高变矮、驼背、莫名腰背痛,这些可能是骨质疏松的早期信号。

- **骨密度检测**:高危人群应定期进行双能X线骨密度检查(DXA),尤其是女性绝经后、男性50岁以上。

#### 2. 营养补充:钙与维生素D是基石

- **高钙饮食**:每日摄入足够钙质(成人推荐800-1000mg),多食牛奶、豆制品、绿叶蔬菜。

- **维生素D补充**:通过日晒(每日15-20分钟)或食物(如鱼肝油、蛋黄)获取,必要时服用补充剂。

#### 3. 科学运动:给骨骼“加压”

- **负重运动**:如步行、慢跑、跳舞,每周至少150分钟。

- **力量训练**:使用哑铃、弹力带增强肌肉和骨骼负荷。

- **平衡练习**:如太极拳,降低跌倒风险。

#### 4. 改变不良习惯

戒烟限酒,减少咖啡因摄入,避免长期卧床或久坐。

#### 5. 预防跌倒

居家环境安全改造(如防滑地毯、充足照明),穿戴防滑鞋具,必要时使用助行器。

### 结语

骨质疏松并非不可预防,识别自身是否属于易发人群是关键第一步。通过“摸骨养生”的理念——及早筛查、合理营养、坚持运动、规避风险,我们可以有效延缓骨量流失,守护骨骼健康。记住:养护骨骼,从现在开始,永远不晚!